はじめに

この記事ではシリーズで伝説の剣豪・剣士・剣の達人を流派などを含めて紹介していきます。日本の歴史上の中で侍、武士が数多く名を残してきましたが、今回紹介する伝説の剣豪・剣士・剣の達人は【坂本龍馬】です。【坂本龍馬】は日本人なら誰もが知っている幕末の偉人で、さらに剣術にも長けていたといわれる伝説の剣豪です。それでは【坂本龍馬】について流派なども含め簡単に説明していきます。

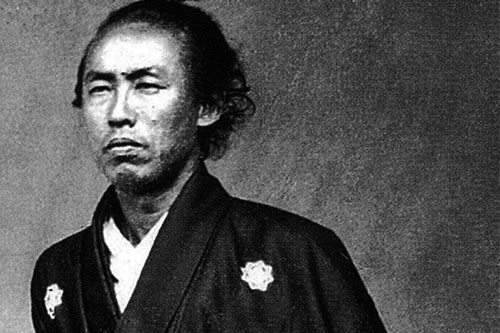

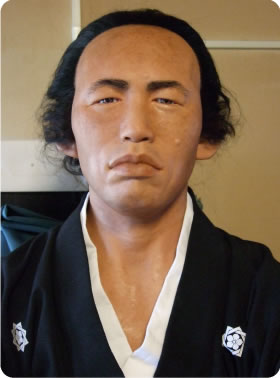

坂本龍馬

名前:坂本龍馬

流派:小栗流・北辰一刀流

出身:土佐国

年代:江戸時代末期(1835~1867)

小栗流

坂本龍馬は少年時代から土佐の実家近くにあった日根野弁治の「小栗流」道場で剣術を学んでいました。

「よばあたれ(寝小便たれ)」、「あまのん(女みたいなやつ)」とバカにされ、劣等感にさいなまれていた龍馬の幼少期。

唯一自信のあるものが剣術だけだった龍馬は、師範代をつかまえては熱心に稽古をつけてもらっていました。

しかし、師範代も龍馬だけを相手にするわけにもいかないので、ある日一度懲らしめてやることにします。

師範代は体当たりをくらわせたり、襟首をつかんで引きづり回したりと、えげつない行動に出ましたが、龍馬は全くへこたれず「もう一本」と叫んでくらいついてきたといいます。

また「小栗流」は剣術を表芸としながら、柔術、槍、居合、薙刀、水泳などを教え、他流以上に総合武術的要素を含んでいました。

その中でも龍馬は水泳が得意だったようで雨で水練が休みとなったとき、「同じ水に濡れるのに休みということがあるか」と言って、雨の中を一人で泳いでいたといいます。

x

北辰一刀流

19歳で「小栗流」の目録を得た龍馬は、安政3年(1856)の江戸行きで千葉周作の実弟・千葉定吉の京橋桶町千葉道場に入門し「北辰一刀流」を学びました。

そして2年後には『北辰一刀流長刀兵法目録』を伝授され、一説によるとこのとき定吉の娘・佐那と婚約したといわれています。

龍馬は千葉道場に来た当初、少年のような剣士と試合をして、その強さに驚いていました。

その剣士が面を取ると女性であったため、さらに龍馬は驚かされます。

この女性剣士が佐那であり、道場主・千葉定吉の娘でした。

その後、龍馬は何度も佐那に挑んでいきましたが、なかなか勝つことができませんでした。

このため龍馬はついに非常手段に出て、至近距離から組討ちにもっていき、足を絡めて押し倒し、馬乗りになってから面を取りました。

このとき佐那は顔を赤らめ、それ以後龍馬は佐那に負けることはなかったといわれています。

おわりに

坂本龍馬と言えば、海援隊、薩長同盟など政治的活動ばかりが目立ちますが、れっきとした「剣豪」と呼べるほどの剣の腕前を持った人。

幕末の動乱の最中、凶刃がはびこる京都において龍馬は一度も刀を抜くことがなかったため、その強さを否定する人も多いといいます。

でも、江戸時代以後に「剣豪」としての強さを測る指標は、それまでの「殺人剣」とは違い、道場で教えられる「活人剣」に変化してきたはず。

真剣で人を斬ったことがないから強くないと言うのは、ちょっと違いますよね。

また、龍馬は勝海舟を斬りに行って、逆に勝海舟に感化されて弟子入りしちゃいますが、そもそも勝海舟は島田虎之助のもとで「直心影流」を学んだ「剣豪」。

そんな勝海舟を斬る自信があったってことは、やっぱり龍馬って強かったんじゃないでしょうか?

剣豪名をクリックすると個別の剣豪紹介記事が見れます↓