はじめに

この記事ではシリーズで伝説の剣豪・剣士・剣の達人を紹介しています。日本の歴史上の中で侍、武士が数多く名を残してきましたが、今回紹介する伝説の剣豪・剣士・剣の達人は【戸賀崎熊太郎】です。【戸賀崎熊太郎】は無名流派の「神道無念流」の名を一気にのし上げた「義」に厚い伝説の剣豪です。それでは【戸賀崎熊太郎】について流派や出身地も含め簡単に説明していきます。

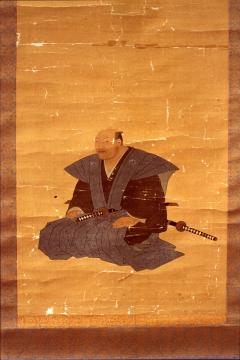

戸賀崎熊太郎

名前:戸賀崎熊太郎暉芳

流派:神道無念流

出身:武蔵国

年代:江戸時代中期(1744~1809)

師を敬い、親を愛した剣豪

戸賀崎氏は新田義貞に連なる一族の末裔・新田義宗が戸賀崎蔵人三郎を名乗ったことがその始まりとされています。

熊太郎は武蔵国の出身で16歳の時、江戸に出て四谷にあった福井兵右衛門嘉平の道場に入門し「神道無念流」を学んで21歳で免許皆伝を授けられました。

「神道無念流」は嘉平が「新陰流」の流れを汲む「新神陰一円流」を学んで新たに興した流派です。

嘉平は戸隠山の飯綱明神に参籠して夢中のうちに極意を悟ったことから「神道無念流」を名付けたといいます。

熊太郎は免許皆伝後に郷里に帰って道場を開こうとしましたが、この当時の嘉平の道場は経営難だったために帰るに帰れない状態でした。

そこで熊太郎は師の嘉平を郷里に連れて帰り、剣術道場を開いて嘉平を後見役に据え、死ぬまで面倒を見ました。

師の死後、安永7年(1779)に熊太郎は再び江戸に出て麹町裏二番町に「神道無念流」の道場を開きました。このとき熊太郎は35歳。

そしてある時、農民出身の大橋富吉が牛込肴町の行元寺前において親の仇を討ち取る事件が起こります。

この事件では熊太郎の道場が富吉を援助し、仇討ちの際には岡田十松吉利ら門弟が助太刀していたことで江戸中の評判となりました。

そして入門する者は後を絶たず、道場内には門弟たちが溢れかえり、嘉平の時代に経営難に苦しんだ弱小道場は一転して江戸の大道場へと変貌を遂げていきました。

しかし、寛政7年(1795)に熊太郎は親に病気を理由に道場を閉じて帰郷し、「神道無念流」の流儀と門人たちは高弟である岡田十松吉利に委ねられました。

おわりに

戸賀崎熊太郎は、最後の最後まで「義」に厚かった剣豪。

「神道無念流」が一大流派として発展していった経過には、熊太郎の「義」の心や、彼の人柄などが大きく関係しているのではないでしょうか。

平和な時代では、腕だけでなく、人間として尊敬できる人に誰でも学びたいもの。

人間性の部分では戦国時代「剣聖」と謳われた上泉伊勢守信綱に匹敵するか、それ以上の「剣聖」と呼んでいいような気がします。名前はダサいけど。

剣豪名をクリックすると個別の剣豪紹介記事が見れます↓