伊勢神宮 しめ縄の由来と意味 について

伊勢神宮のお膝元、伊勢志摩地域の多くの家の玄関や商売をする店先には、よく一年中しめ縄が掛けられています。

他地域の方が伊勢を訪れた際、「まだ外してないの?いつまで正月気分なの?」と思われるかもしれませんが、この伊勢志摩地域には古来より、しめ縄は1年中かけるものとされてきました。

かつては、漁村地区でその家に不幸があるまでは古いしめ縄の上に新しいしめ縄を掛け続けるという重ね掛けの風習までありました。

この風習は今ではあまり見られなくなった風習ですが、1年中しめ縄を掛ける文化は伊勢志摩地域において今も受け継がれています。

それでは、このしめ縄の由来と意味、しめ縄にある木札に書かれている「笑門」と「蘇民将来子孫家門」の違い、伊勢志摩地域で1年中掛けられ続ける理由について説明していきます。

しめ縄の由来

しめ縄の由来は、神話、各地方に伝わった伝承にあるものとされている。

神代の時代、天照大御神が素戔嗚尊(すさのおのみこと)の乱暴を怒り、天の岩戸に隠れたため、天地は真っ暗となった。

そこで困った神々が相談して岩戸の目で祭りを開き、榊(さかき)の枝などをもって大騒ぎすると、不思議に思った天照大御神が戸を少し開けたため、そこをすかさず天手力男命(あめのたじからおのみこと)が引き開き、天地が再び明るくなった。

そして天照大御神が二度と岩戸に入らないようにするため、天手力男命は縄を綯って張り巡らせた。

それも慌てて綯ったので左綯になり、そのときのヒゲが変化して足を付けるようになった。

これがしめ縄のはじまりと言われる。

しめ縄は、その足(垂れ下がる部分)の数も三本足、五本足など全て1,3,5,7の奇数となっている。

2で割り切れない数、すなわち奇数は古来、中国では吉数とも言われ、そのために「七五三縄」と書いて「しめなわ」とも読んだ。

ちなみに、はしごの段、階段なども落ちると危険なので、必ず奇数になっており、牛馬などの畜舎でも動物が死ぬことを恐れ、2間×2間ではなく、2間×2間1尺という端数をつけた建て方をする。

本来、しめ縄には右に株元があるべきものだが、天照大御神をお祀りする内宮のお膝元・伊勢では神にはばかってはいけないとして、わざと左へ株元をもったと受け継がれている。

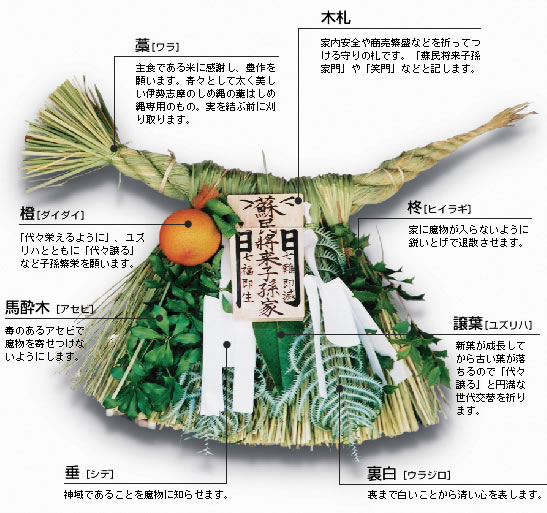

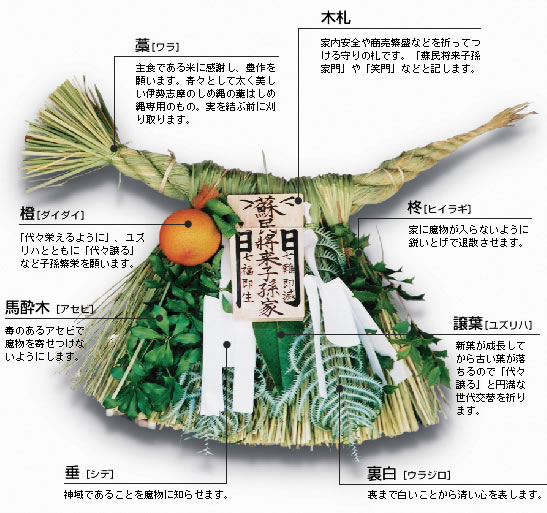

しめ縄の各部位の意味

藁(わら) の意味

日本人の主食である米に感謝してこれを使う

裏白(うらじろ) の意味

山にあるシダであるが、裏が白いのでウラジロといい、裏まで白い気持ちで新年を迎えるといういわれがある。

馬酔木(あしび) の意味

毒の木で悪魔を寄せつけない為

柊(ひいらぎ) の意味

なおも来る悪魔を鋭い針で退散させる為

楪(ゆずりは) の意味

新葉が成長してから古い葉が落ちるので、この名が付いている

橙(だいだい) の意味

代々とかけ、楪と同様に子や孫に代々譲ることを表す。

木札の由来と意味、1年中掛ける伊勢独特の文化

旅の途中で宿を乞うた武塔神(むとうのかみ)を裕福な弟・巨旦将来(こたんしょうらい)は断り、貧しい兄・蘇民将来は粗末ながらもてなした。

出発の際、武塔神は自分が素戔嗚尊(すさのおのみこと)であると名乗り、茅(かや)で縄を綯い、札をかけておけば、疫病が流行っても水害があっても助かると言って出ていった。

その後巨旦の家は滅びたが蘇民の家は残ったという。

以降、伊勢では年中無病息災を願う意味から年中これをかけ飾ることになった。

「蘇民将来子孫家門」というのが本当であるが、のちに「将門」と短縮され、国家に反乱を起こした平将門の乱後は「笑門」と変遷していたった言われる。

ちなみに「蘇」の字の両脇にある「><」のような記号があり、下の写真では「>蘇<」のようになっているが、この記号は「にすい(冫)」または「さんずい(氵)」が変化したもので、水を表しており、神社を参拝する際の手や口を清める風習と同じような意味を示している。

私はこの、天照大神の三重県伊勢市二見町に生まれましたが、しめ縄が天照大神と関係してるって知りませんでした。1年中しめ縄をしているのも、伊勢地方の人だけだと書いてありました。日本中、1年中しめ縄をしていると思ってたら、伊勢地方の人だけだったのです。しかも、しめ縄の由来は三重県伊勢市二見町松下の松下神社、蘇民がしめ縄と関係してたんです。確かに、松下にあるホテルの海の蝶の玄関のしめ縄のきふだには蘇民将来子孫家門て書いてありました。蘇民としめ縄と何か関係あります。

しめ縄のついてる物は、わら、木札、みかんのようなものは、だいだいと言い、紙がついてる物は、シデと、言いアサビ、大きい葉っぱはユズハリと言います、わらしべみたいな、葉っぱがワラシロと言う植物がついています。もう1つ、しめ縄には、一本足、三本足、五本足、七本足と言うしめ縄もありますが、奇数になっているんです。なぜ、奇数なのかと言うと2で割り切れない数、すなわち、奇数は中国では吉数とも言われ、そのため、七五三縄と、書いてしめなわとも読んだ。ちなみにはしご段や階段も落ちると危険なので、必ず奇数になってます。はしごや階段の数を数えてみてね。しめ縄のいろいろついてる意味は、ワラの意味は、日本人の主食である、米に感謝してこれを使う。ウラジロの意味は、山にある、シダであるが、裏が白いのでウラジロと言います。裏まで白い気持ちで新年を向かえると言う言われがある。アシビの意味は、毒の木で悪魔を寄せ付けないためなんです。大きい葉っぱがついてるユズハリは、新葉が成長してから古い葉が落ちるので、この名がついてる。みかんのようなものはだいだいと言い、代々とかけ、ちょうちょと同様に、子や孫に、代々ゆずる事を表す、ぜひ、しめ縄を買ったら、何がついてるか確めてみてね。

今度、お母さんがしめ縄を取りに公民館へ行くんですがちょうど、病院へ行く日と重なってしめ縄を取りに行けないんです。しかも、医者代でお金がいって、しめ縄を買うお金をお母さんが持ってないんです。だから、娘の私が変わりにしめ縄を取りに行こうと思います。公民館まで1キロありますが、車で送ってくれる人もいなく、歩いて行きます。お金は私が誕生日に、食べるはずだった、ケーキのお金をしめ縄のお金にしようと思っています。しかも、しめ縄を取りに行く日は大雨で、歩いて行くのたいへんだけど、お母さんが安心して病院へ行くように、大雨の中がんばるつもりです。

その、しめ縄を取りに行く日はゴミを捨てる日でお母さんも病院へ行くから、夕ごはん作る人もいないんです。だから、もし、私がお母さんの事ほっておいて遊びに行ったら、お母さんは病院も行かなくちゃ行けないし、しめ縄を取りに1キロも歩いて公民館まで取りに行かなくちゃ行けないし、ゴミの日でゴミも捨てに行けないし、夕ごはんの準備もしなくちゃ行けないし、お母さんの体いくらあっても足りません。病院の帰りはもう、夕方になっているし、しめ縄を取りに行くひまないと思います。しかも、しめ縄取りにかえってから、また、ゴミを捨てに行かなくちゃ行けないし、、ゴミ捨てたあと、夕ごはんの作らなくちゃ行けないし、お母さんたいへんだと思います。お母さん、倒れます。だから、私が変わりに、しめ縄を取りに行って、ゴミを捨てに行って、夕ごはんの料理を作るつもりです。たいへんだけど、頑張って見るつもりです。