はじめに

この記事ではシリーズで伝説の剣豪・剣士・剣の達人を紹介しています。日本の歴史上の中で侍、武士が数多く名を残してきましたが、今回紹介するのは剣聖と呼び声高い【塚原卜伝】です。【塚原卜伝】は人生のほとんどを修行の旅で過ごした武者修行大好きな伝説の剣豪です。剣豪としては超有名人なのでいまさら感がありますが「日本の剣豪」を語る上では避けて通れませんので、この【塚原卜伝】の流派や出身地も含めて簡単に説明していきます。

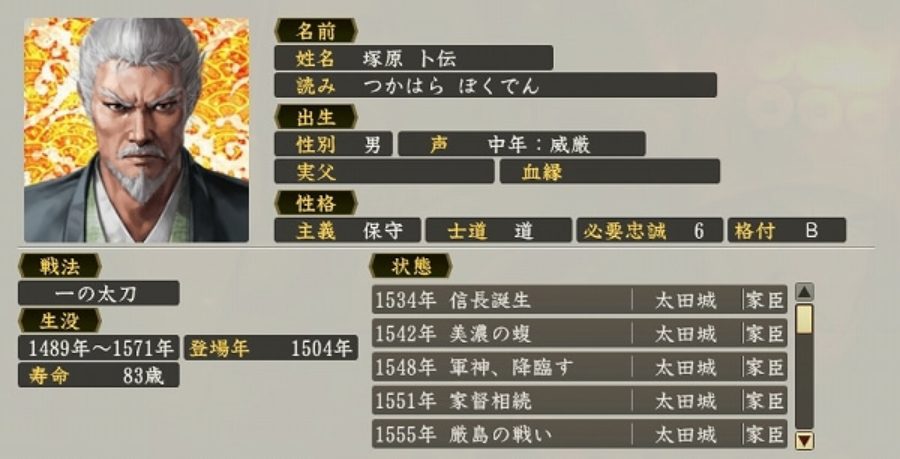

塚原卜伝

名前:塚原卜伝

流派:鹿島新當流

出身:常陸国

年代:室町時代後期~戦国時代(1489~1571)

剣のサラブレッドだった塚原卜伝

塚原卜伝は延徳元年(1489)に卜部吉川家・吉川左京覚賢の次男として誕生しました。

幼い頃より父の覚賢から家伝の武術を教えられ、「鹿島上古流」「中古流」と続く「鹿島の剣」を身に付けると、元服を待たずして同じ鹿島氏族の塚原城主・塚原土佐守安幹に請われて養子となりました。

養父の塚原安幹は「天真正伝香取神道流」の創始者・飯篠長威斎家直の高弟であり、塚原卜伝はここから「香取神道流」を学ぶことになりました。

若くして家伝の「鹿島の剣」と「香取神道流」の両方を学んだ塚原卜伝は、元服すると塚原新右衛門高幹と名乗り、すぐに武者修行の旅に出発。

17歳のとき、京都清水寺にて真剣の立ち合いを行って相手を切り倒すなど、すでに剣の腕は飛びぬけたものがあったといいます。

塚原卜伝はこの後京都を去り、諸国を巡って多くの戦場で戦働きと真剣勝負に明け暮れます。

真剣勝負19回、戦場での働き37回、一度も不覚をとらず、矢傷7か所以外は傷を受けず、立ち合いで212人を討ったと伝わっています。

塚原卜伝は20代の終わりには鹿島に戻りましたが、この時の塚原卜伝の心は長く続く戦に疲れ、荒んでいました。

二度目の武者修行

その後、養父・塚原安幹の薦めで鹿島城の宿老・松本備前守政信に就いて再び剣の道に没頭していく塚原卜伝。

松本政信は『一つの太刀』を開眼し、「直心影流」や「鹿島神流」の始祖として知られる剣豪です。

そして塚原卜伝は松本政信にならって鹿島神宮において千日の修行を行い、ついに『一つの太刀』を開眼します。

これによって自らの剣「鹿島新當流」を興し、名前を新右衛門から卜伝に改めました。

自らの流派を興した塚原卜伝は、この後、約10年間の武者修行に出発します。

この武者修行中、塚原卜伝は左右片手斬りを得意とする兵法者と真剣勝負をすることになりました。

この時、塚原卜伝は「左の片手斬りは卑怯だから試合ではやらないように」と10回以上も申し入れます。

すると兵法者は、塚原卜伝が左の片手斬りを苦手にしていると思い、立ち合うやいなや左の片手斬りを繰り出しました。

しかし、これは全て塚原卜伝の作戦。

相手の手を読んでいた塚原卜伝は、いとも簡単に切り倒してしまったといいます。

また、下総では梶原長門という長刀(薙刀)の名人とも立ち合っています。

梶原長門は空を飛ぶ燕さえも斬り落とす名人でしたが、塚原卜伝は「長門は自分より強いものを見ていないから天狗になっているだけだ。弱いものを相手にして強いというのは本当の強さではない」と言い放ち、一刀のもとに斬り伏せました。

そして「このまま長門を生かしたら、今後何人斬るか分からないので私が長門を斬った」と話したといいます。

剣聖となった塚原卜伝

二度目の武者修行の中、塚原卜伝の剣は徐々にこれまでの殺人剣ではなく、無益な殺生を避けるようになっていきました。

約10年後、京都で実父・覚賢の死を知った塚原卜伝は、再び鹿島に戻ると塚原城主として城内の経営に携わり、45歳を過ぎて妻を娶りました。

しかし、10年ほどで妻は他界し、塚原卜伝は妻の菩提を弔うと養子の彦四郎幹重に城主を譲り、弘治二年(1556)に3回目の武者修行に出発します。このとき年齢は68歳。

今川館では今川氏真を指導し、京都では将軍・足利義輝に『一つの太刀』を授け、伊勢では北畠具教に武術を指南し、甲斐では山本勘助を訪ねた塚原卜伝。

その武者修行中の姿は威厳に満ちたもので、「門人100余人を引き連れ、鷹を据えさせ、乗り換え用の馬を3匹引かせていた」といわれています。

そして剣聖としての地位を確立し、武者修行を終えた塚原卜伝は、塚原城の近くに草庵を建てて悠々自適の晩年を送り、元亀2年(1571)3月11日、83歳で天寿を全うしました。

おわりに

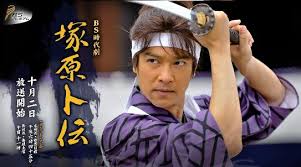

大河ドラマ「真田丸」以前、NHKでやってた堺雅人主演の若き日の塚原卜伝のドラマ、結構好きでした。

でも、塚原卜伝といえば上泉伊勢守信綱のような品格のある剣豪ではなく、どこか老獪でずる賢い年老いた剣豪のイメージがつきまといます。

兵法者との立ち合いで相手をひっかけたり、年をとったら門人をたくさん引き連れて誰も近づけないといったエピソードがこのイメージを作ってしまっていると思いますが、結局この時代(というか、いつの時代でも)は生き残った者勝ちなんですよ。実力もなく、卑怯なことばっかりやってたら門人100人もいないだろうし。

若い頃から仕込まれて、戦場にも出て培った生き残りの技こそ、塚原卜伝の極めた剣の真骨頂。

松本政信、塚原卜伝が鹿島神宮に千日籠って開眼した「一つの太刀」って、将軍さまに教えて簡単に「あ、将軍様一つの太刀できるようになりましたね」ってなるものなのかと疑ってしまいますが、きっと塚原卜伝は教えるのも天才だったんでしょうね。

自分が強いことは当然ながら、自分の技術を伝えることがうまい人。やはりこの人は「剣聖」と呼ぶにふさわしい剣豪だと思います。

剣豪名をクリックすると個別の剣豪紹介記事が見れます↓