大河ドラマ西郷どん(せごどん)

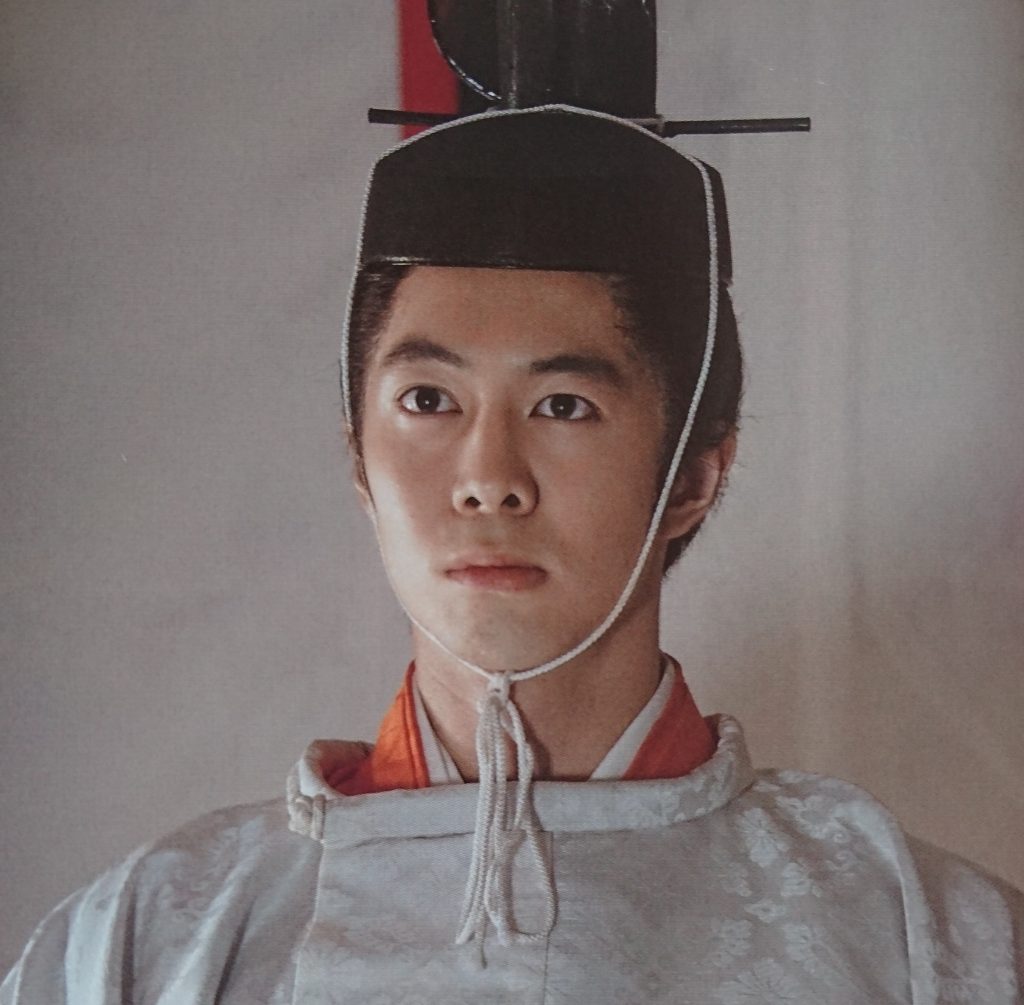

明治天皇(睦仁親王)

大河ドラマ西郷どん(せごどん)で、一橋慶喜を信頼し、変革を嫌っていた孝明天皇が突如崩御して、若干15歳(満14歳)の睦仁親王が明治天皇として即位します。

幕末の動乱、倒幕への機運が高まる中、若くして即位した明治天皇は、その時代の波の翻弄されながらも近代国家日本の象徴として成長し、現在に繋がる日本の礎を築いていきました。

この記事では、新政府の中の明治天皇の役割などを中心に、その生涯について簡単に紹介していきます。

明治天皇(睦仁親王)

即位と新政府樹立

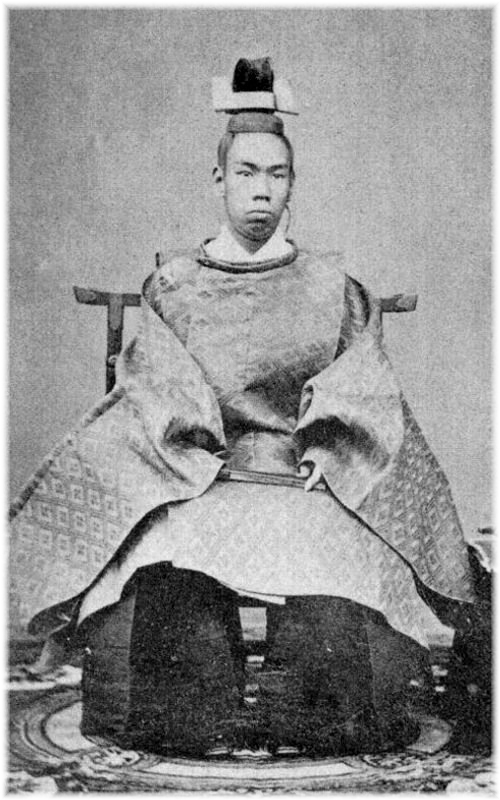

明治天皇は、嘉永5年(1852)に孝明天皇の第二皇子として生まれ、諱は睦仁(むつひと)という。

睦人親王は母の実家・中山邸で幼少期を送り、のちに宮中に転居した。

元治元年(1864)の禁門の変の際、睦人親王はパニックに陥り卒倒してしまったと伝わる。

慶応2年12月25日(1867年1月30日)、父・孝明天皇が崩御すると睦仁親王は満14歳で即位。

しかし、まだまだ若い明治天皇は、父のように政治に関わることがなかった。

朝廷内では、親幕府の思いが強かった孝明天皇の崩御によって討幕派の公卿が主導権を握り、ついには薩長両藩に「討幕の密勅」を下されることとなる。

これを察知した将軍・徳川慶喜は、慶応3年(1867)に政権を朝廷に返す「大政奉還」を奏上し、これを明治天皇は勅許した。

この「大政奉還」のために討幕派は倒すべき相手を失い、朝廷では親徳川派が息を吹き返す。

このため、新体制が徳川慶喜中心になることを懸念した討幕派の岩倉具視や薩摩藩は、明治天皇を擁して親幕府派の朝廷首脳を排除を行った。

慶喜抜きの新体制を樹立するクーデターを起こした討幕派は、「王政復古の大号令」を発して新政府樹立を宣言。

その後、新政府軍と旧幕府勢力は衝突し、鳥羽・伏見の戦いが発生すると、徳川慶喜を「朝敵」として戊辰戦争に発展していった。

明治政府の中での天皇

戊辰戦争の最中、明治天皇は「五箇条の御誓文」を発布して新政府の基本方針を表明し、「明治」と改元して一世一元の制を定めた。

そして江戸開城から半年後、明治天皇は初めて江戸に行幸し、名称を江戸から東京に改めて明治2年(1869年)に東京に居住。

その後、新政府は版籍奉還、廃藩置県を断行して中央集権体制を確立していった。

新政府内では三条実美、岩倉具視、木戸孝允、大久保利通らが大きな発言力を持っていたが、一方で天皇の絶対化も推し進められ、明治3年(1870)には神道の国教化と天皇親政体制への改革も行われた。

明治天皇は近代国家日本の指導者、象徴として国民から畏敬されたが、本人の日常生活は質素を旨とし、暑い日でも軍服を脱がずに執務するなど、天皇としての威厳の保持に努めた。

赤坂の東宮御所の完成を報告しに来た片山東熊には「華美過ぎる」と言って、片山をショックで寝込ませてしまうというエピソードも残っている。

その後、明治天皇は明治6年(1873)の征韓論を巡る政府内の対立で、勅旨を出して西郷隆盛の朝鮮派遣を中止させて収め、明治7年(1874)から起こった自由民権運動では、立憲政体の詔を発して政体改革を進めるなど、政府内部の対立を調停する役割を果たしていく。

また、明治天皇は記憶力が優れていて、書類には目を通したあとで朱筆で疑問点を書き入れ、伊藤博文はよく叱責されて困っていたという。

明治15年(1882)、軍隊を「天皇の軍隊」と規定し、明治天皇は「大元帥」として軍隊を統率し軍備増強に努めた。

明治22年(1889)2月11日、「大日本帝国憲法」が公布され、日本史上初めて天皇の権限が明記され、立憲君主制国家確立の基礎となった。

明治23年(1890)10月30日には明治天皇は「教育勅語」を発し、国民道徳の育成にも努める。

帝国議会設立後も政党がよく対立していたが、明治天皇はしばしば詔勅を発して調停者としての機能を発揮した。

崩御

日本が初めて直面した近代戦争「日清戦争」と「日露戦争」では、明治天皇は大本営で直接戦争指導に当たっていた。

明治天皇は兵たちと苦楽を共にするという信念を持っていて、日清戦争では広島大本営に移った際に暖炉も使わず殺風景な部屋で立って執務を続けたという。

また、日露戦争後は韓国併合や満州経営を進め、日本を欧米列強のような帝国へと成長させていった。

明治天皇は晩年、糖尿病の進行に伴って体調を崩し、歩行すら困難になった。

天皇自身も身体の衰えを不安に思い、弱音を吐いたり、愚痴を言うなど、これまでにない姿を見せていた。

そして1912年(明治45年)、尿毒症を併発して満59歳で崩御。

大喪の日には、陸軍大将・乃木希典夫妻など多くの人が殉死した。